숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

함께 빗소리 (2024.7.13.)

― 부산 〈책과 아이들〉

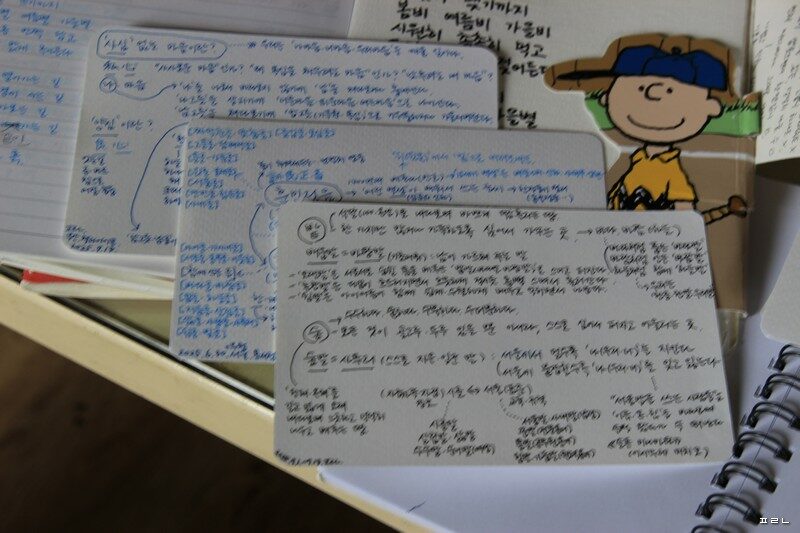

어제까지는 한여름 뙤약볕이라면, 오늘은 아침부터 구름밭입니다. 구름이 가득한 아침은 바람이 싱그럽게 달랩니다. 아침바람과 함께 산뜻하게 〈책과 아이들〉에서 ‘이오덕·권정생 읽기모임’을 꾸립니다. 마침 어제 대구마실을 하면서 만난 책을 자리에 풀어놓고서 하나하나 짚고 이야기합니다. 갓 나온 책이건 이미 나온 책이건 속빛을 헤아려야 ‘읽기’입니다. 줄거리만 짚을 적에는 ‘읽기’하고 멀어요. 글감(소재)과 뜻(주제)만 따질 적에도 ‘읽기’라 하지 않습니다.

떠난 두 어른은 앞으로 이 땅과 이 별이 한결 나아가기를 바랐는데, 스무 해나 열 해 앞서를 돌아보자면, 오늘은 참으로 나아갔을까요? 아니면 나아가는 시늉일까요? 안 나아가면서 쳇바퀴일까요? 나아가려는 이웃이 있으면 발목을 잡나요?

낮에는 ‘말이 태어난 뿌리 : ㅂ’을 추스르는 자리를 꾸립니다. 오늘은 거의 첫가을바람 같다고 느끼는데 우릉우릉하더니 어느새 빗소리가 쏴아 퍼집니다. 꽤 길게 볕날이더니 바야흐로 비날로 돌아섭니다. 함께 빗소리를 느끼면서 ‘ㅂ’으로 여는 뭇낱말 가운데 ‘비·바람·바다’를 새삼스레 생각합니다. 우리 몫(할 수 있는 만큼)이란 무엇인지 두런두런 말을 섞습니다.

누구나 몫을 하면 됩니다. 몫을 넘어가거나, 그릇에 담기 벅찬 일을 맡지는 않을 노릇입니다. 아이나 아픈 이한테 짐을 지우지 않아요. 혼자 온일을 다 하라고 떠밀지 않아요. 그렇지만 벼슬이며 감투를 혼자 쥐려는 분이 무척 많아요. 돈과 이름을 홀로 잡으려는 분이 꽤 많아요. 큰힘을 휘두르려는 분마저 참 많더군요.

우리말 ‘추임새’가 있습니다. ‘감탄사·리액션·흥·코러스·화답·동조·응답·대응·케팔라’를 모두 가리켜요. 출렁이는 물결마냥 춤처럼 신명나는 소릿가락이기에 추임새예요. 우리나라에 “신바람 이박사”라고 하는 멋스런 노래지기가 있는데, 쿵짝쿵짝 놀랍도록 맞출 줄 아는 이녁을 눈여겨보거나 제대로 마주하는 글꾼(평론가)은 아주 드물어요. ‘국졸 + 관광버스 길잡이’여서 얕보려나요.

빗소리 사이에 추임새마냥 우레가 곁들입니다. 쩌렁쩌렁 벼락이 치니, 큰길에서 부릉거리던 자잘소리를 모두 잠재웁니다. 빗소리란 비노래요 비수다입니다.

지난날 우리한테 길잡이 노릇을 한 분도, 오늘날 스스로 길잡이가 되어 땀흘리는 우리도, 다 다른 노래와 추임새와 손길과 눈망울로 만나기에 아름답다고 느낍니다. 다 다른 생각씨와 사랑씨와 살림씨와 노래씨로 태어나는 작은씨 같은 책으로 이어갈 수 있기를 바라요. 꼭 이렇게 새길로 가리라 봅니다. 빗줄기는 더 굵군요. 저녁에도 밤에도 우렁우렁 빗발이 흐드러집니다.

ㅍㄹㄴ

《국어 지필평가의 새 방향》(이형빈, 나라말, 2008.12.30.)

《글쓰기 어떻게 가르칠까》(이오덕, 보리, 1993.8.15.)

《꽃이 펴야 봄이 온다》(셋넷학교 엮음, 민들레,2010.2.27.)

《꿈의 학교, 헬레네 랑에》(에냐 리겔/송순재 옮김, 착한책가게, 2012.2.20.)

《나비문명》(마사키 다카시/김경옥 옮김, 책세상, 2010.10.12.)

《달콤 달콤 & 짜릿 짜릿 1》(아마가쿠레 기도 글·그림/노미영 옮김, 삼양출판사, 2014.12.8. )

《도라에몽 42》(후지코 F.후지오/박종윤 옮김, 대원씨아이, 2014.7.22.)

《말해요, 찬드라》(이란주, 삶이보이는창, 2003.5.20.)

《바다거북, 생명의 여행》(스즈키 마모루/김소연 옮김, 천개의바람, 2017.7.3.)

《변산공동체학교》(윤구병·김미선, 보리, 2008.2.5.)

《분수의 비밀》(루이제 린저/유혜자 옮김, 책과콩나무, 2010.6.30.)

《삽 한 자루 달랑 들고》(장진영, 내일을여는책, 2000.12.15.)

《어머니 지구를 살리는 녹색세대》(린다 실베르센·토시 실베르센/김재민 옮김, 맥스미디어, 2009.7.30.)

《키노쿠니 어린이 마을》(호리 신이치로/김은산 옮김, 민들레, 2001.11.15.)

#掘眞一郞 #木の國

《튼튼 제인》(루머 고든 글·에이드리엔 아담스 그림/햇살과나무꾼 옮김, 비룡소, 2014.3.10.)

《포도 눈물》(류기봉, 호미, 2005.8.30.)

《해바라기》(시몬 비젠탈/박중서 옮김, 뜨인돌, 2005.8.10.)

《희망은 있다》(페트라 켈리/이수영 옮김, 달팽이, 2004.11.15.)

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《이오덕 마음 읽기》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove