-

-

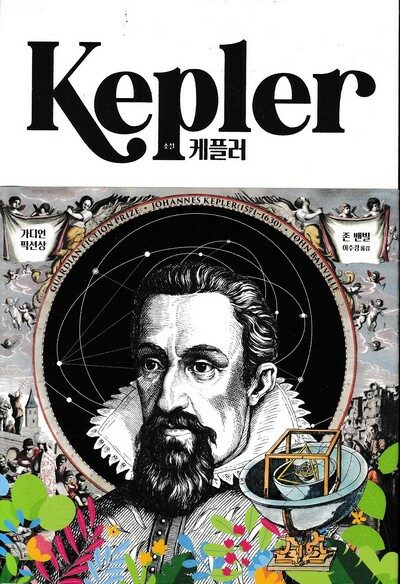

케플러 - 가장 진실한 허구, 퍼렇게 빛나는 문장들

존 밴빌 지음, 이수경 옮김 / 이터널북스 / 2023년 12월

평점 :

까칠읽기 . 숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2025.7.6.

까칠읽기 82

《케플러》

존 밴빌

이수경 옮김

이터널북스

2023.12.15.

우리나라에는 어쩐지 ‘갈릴레오’만 지나치게 알려지고 ‘케플러’는 제대로 안 알려졌다. ‘세계문학’과 ‘위인전’이라는 이름조차 일본이 붙였고, 이 얼거리를 고스란히 받아들인 뿌리가 깊은 탓이라고 할 만하다. 더구나 적잖은 ‘갈릴레오 위인전’은 틀린 이야기를 그저 추켜세우려는 뜻으로 그냥 싣기까지 한다.

케플러 이야기를 알아보는 길동무가 될까 싶어서 《케플러》를 읽었으나, ‘소설’이라는 핑계를 붙인 글인 탓일까. 처음부터 끝까지 곁다리를 긁는 쪽으로 한참 기운다. ‘소설’이라는 틀이기에 글쓴이 마음에 따라서 요모조모 살을 입힐 수 있다지만, 굳이 왜 이런 글을 써야 하는지 아리송하다. 어쩌면 ‘누가 영화로 찍어 주기 바라’면서 글을 썼구나 싶기까지 하다.

케플러라는 사람이 짝꿍을 만나서 어떻게 살을 섞었는지, 가시아버지하고 어떻게 부딪혔는지, 이런저런 뒷이야기를 적는 글이 ‘소설’이라면, 이 꾸러미도 이모저모 이바지하리라 본다. 그렇지만 케플러를 다루려는 글이라 한다면, 어릴적부터 별을 지켜보면서 마음을 키운 길을 그려야 어울리지 않을까? 처음 별을 마주한 기쁨과, 처음 별길을 찾아낸 보람과, 처음 별을 마음에 품으면서 꿈을 그리는 사랑을 그려야 비로소 소설이지 않을까?

끝없이 풀고 다시 맺는 길을 거쳐서 드디어 ‘화성 돌잇길’을 찾아낸 손빛을 그려내기가 그렇게까지 어려울까? 아무래도 《케플러》라는 책은 오히려 ‘케플러’를 더 알 길 없는 수렁으로 몰아넣는 담벼락 같다. 케플러를 다루는 몇 없는 한글판이 이토록 후줄근하다니 더없이 슬픈 일이다.

ㅍㄹㄴ

바르바라와 장인이 보기에 케플러의 천문학 연구는 시간이 남아서 하는 소일거리, 그의 무책임함을 증명하는 행동일 뿐이었다. (32쪽)

놀란 눈동자처럼 부풀어 있는 젖가슴과 단단해진 젖꼭지……. 케플러는 아내에게 다가갔다. 마치 조각난 껍데기처럼 옷을 하나씩 바닥으로 떨어뜨리며, 그녀는 발끝으로 서더니 그의 어깨 너머로 창문 밖 거리를 흘겨보았다 … 그것은 지나친 동시에 충분치 않았다. 둘 사이의 가장 진실하고 본질적인 어우러짐이 그저 욕정에 불타 살을 섞는 행위 이상의 의미를 갖지 못한 것이다. 케플러는 오랜 시간이 지나서야 그것을 깨달았고 바르바라는 끝내 깨닫지 못했다. (87쪽)

하인리히가 한 손에 술잔을 든 채 은밀한 미소를 띠며 비틀비틀 다가와 형의 의자 옆에 웅크리고 앉았다. “무슨 파티 같다, 그렇지? 더 자주 와.” 그가 씨근거리며 웃었다. (179쪽)

#KeplerAnovel (1981년) #JohnBanville

+

《케플러》(존 밴빌/이수경 옮김, 이터널북스, 2023)

이 상황도 아침에 꾼 꿈의 파편일까

→ 이 일도 아침에 본 꿈조각일까

19쪽

직무를 다시 배분해야겠군

→ 일감을 다시 갈라야겠군

→ 일을 다시 나눠야겠군

25쪽

잠시 내면의 평온을 얻는다 해도

→ 한동안 고요하다 해도

→ 문득 마음이 차분하더라도

→ 살짝 차분할 수 있다 해도

27쪽

무엇인가가 은밀하게 진행되고 있음을 느꼈다

→ 무슨 일이 조용히 흐르는 줄 느꼈다

→ 넌지시 뻗어가는 일을 느꼈다

91쪽

이따금씩 흐느끼는 소리만 희미하게 새어 나왔다

→ 이따금 흐느끼는 소리만 흐릿하게 새어나온다

91쪽

만리타향에서 저렇게 개처럼 죽어가다니

→ 멀리에서 저렇게 볼품없이 죽어가다니

→ 아득터에서 저렇게 초라하게 죽어가다니

135쪽

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《이오덕 마음 읽기》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove