-

-

눈물꽃 소년 - 내 어린 날의 이야기

박노해 지음 / 느린걸음 / 2024년 2월

평점 :

짧기만 한 귀한 시간들을 귀한지도 모르고 지나쳐버린 걸 이제와 후회해서 뭐 하겠냐만, 그럼에도 내가 지금 할 수 있는 건 그 시간들을 떠올리며 후회할 수 밖에 없기에 참 착잡하다.

이럴때면 다들 저마다의 먹먹한 맘을 한 켠에 두고, 오늘 하루를 또 살아 나가고 있을거라는 생각을 급히 떠올리며 마음을 다잡는다.

(P. 13) “이건 하느님의 실수가 분명하당께요. 어쩌케 날씨 좋고 풍성하고 아름다운 봄가을만 요로코롬 짧고 바쁘게 만들었당가요. 하느님의 실수가 아니믄 심술이랑께요.”

“좋은 날은 말이제, 짧아서 좋은 것이여. 귀한 건 희귀하니께 귀한 것이고. 그랑께 감사함이 있고 겸손함이 있는 거제. 하이튼 하느님한테 답장 오믄 나한테만 살짝 알려주드라고잉. 하하하.”

하늘은 높푸르고 대추 밤 호두도 따야하고, 가을 운동회랑 소풍도 가야해서 바쁜, 그러면서도 좋은 날 많은 봄가을이 짧아 아쉬움을 말하는 아이 ‘평이’에게, 좋은 날은 짧아서 좋은거라는 신부님 말씀에 난 왜 울컥 하는건지.

좋은날을 떠올리니, 그 자체만으로 좋으면서도 같이 회상하고, 또 같이 계속 누리고 싶지만 그럴수가 없는 떠나간 사람들이 떠올려져 내가 그렇게 먹먹한 감정을 느끼는가 보다.

아버지와 할머니를 일찍 여윈 후, 허우룩한 마음이었을 평이는 그럼에도 씩씩하고 식구들 챙길줄도 아는 속 깊은 어른스러운 아이다. 그 속마음을 모를 수가 없기에 참 대견하면서도 애잔하다.

어찌나 동네 사람들에게도 싹싹한지 모른다.

나는 평이처럼 넉살도, 수더분한 면도 다 부족하지만, 마음은 그렇게 대차지도 않아 그림자처럼 주변을 서성이다 맛있는거나 ‘쓰윽’하고 가져가 보는 것으로 내 마음을 표현해보는 사람이다.

더 솔직히 말하자면, 혼자만의 시간이 ‘반드시’ 있어야만 하는 사람으로써, 서로들에게 살뜰한 사람들이 내뿜는 에너지만으로도 나란 사람은 서서히 충전이 필요해진다.

‘아, 내가 어쩌다 이렇게 된거지?’

이런 나일지언정 박노해 시인의 어린시절 이야기 속, 서로 다붓다붓 정을 나누는 모습은 보기만해도 흐뭇하고 충만한 감동과 깨달음을 얻게 한다.

본명인 박기평으로 살아갔던, 모두가 평이라고 불렀던 그 시절에 함께 했었던 사람들이, 이 아이에게 들려주는 말들과 굳이 또 말로 하지 않아도 참된 인간의 길을 알려주는 행동들이, 여러면으로 부족한 나란 사람에게는 자극제가 되기도 하고, 필요했던 사람의 온기를 느끼게도 해줬다.

모내기를 앞두고 논일을 도와주는 일손들을 위해 부지런히 음식을 준비하다가, 갯장어 손질 중 손을 다친 어머니.

대신에 급히 어머니가 알려준대로 장어요리를 해버려야(?) 하는 8살 평이.

그 어린것이 어머니 손에서 뿜는 붉은 피를 보고 얼마나 놀랐을까. 이미 가슴이 두근두근 머리가 하얗게 질렸을텐데, 생전 해 보지도 않은 요리까지 해야 했으니, 그 막막함과 부담감과 분주함의 식은땀이 안 봐도 생생하여 내가다 초조했다.

더구나 자기집 논일을 도와줄 일꾼들을 위해 정스러운 마음으로 푸지게 차려주고 싶었을 어머니 대신 아닌가. 이 막중한 임무를 맡게 되었으니 8살 인생에 이 또한 얼마나 큰 사건이었을까.

그럼에도 평이는 인생 첫 요리를 잘 마쳤고, 자신이 아플 때 받았던 정성들을 떠올리며 손가락을 꿰매고 온, 어머니 이마의 수건을 올려 땀을 닦아줄 줄 아는 다부진 아이였다.

(P. 81) 울 엄니가 크게 베인 손을 움켜쥐고 핏방울 떨구며 홀로먼 황톳길을 걸어가던 꿈같이 어질하고 절박했던 그날 이후, 나에게 요리쯤은 아무것도 아니었다.

예기치 않은 어느 날, 준비도 연습도 없이 맞닥뜨려야 하는 사건이 벌어지면, 울며 기도하며 내가 할 수밖에 없는 일이 주어지면, 그렇게 간절한 마음으로 꼭 해내야만 하는, 내인생의 모든 것이 그날 정오에 시작되었다.

생각할 때마다 아뜩하고 목이 메이는 나의 첫 요리. 내 인생의 첫 요리.

이야기에 빠져서 들여다보는 내내, 자꾸만 책 장수가 얼마나 남았는지 확인해가며 읽었다. 최종회를 남긴 드라마를 보며 ‘아, 이제 다 끝나가네.’ 하면서 아쉬워하듯 그 마음을 오랜만에 느껴본 것 같다.

재밌다. 글이 너무 재밌다.

토끼털 귀마개를 하고 누빈 솜옷을 입은 찐빵 같다던 방물장수가 사랑방에 모인 마을 사람들 앞에서 펼치는 말 보따리는 청산유수가 따로 없고, 실감나는 묘사에 나도 사랑방 어디 한 귀퉁이에 자리펴고 앉아서 듣고 있는 것 같았다.

이날 방물장수에게 어렵게 얻어 낸 무협지를 호롱불 밝혀 밤새도록 홀린 듯 읽으며 품었을 평이의 장대한 꿈도 그려지는 듯 했다.

책을 다 읽고 나니 마음 한 켠이 아려온다.

성실하고 좋은 어른들이 계시는 모두가 정답게 지내던 시절속에서, 조금씩 자라났을 아이 ‘평이’가 바라본 세상은, 기대했을 세상은, 분명 무협지를 보며 키웠을 그 꿈을 키울만한 가치가 있는 따뜻한 세상이었을텐데......

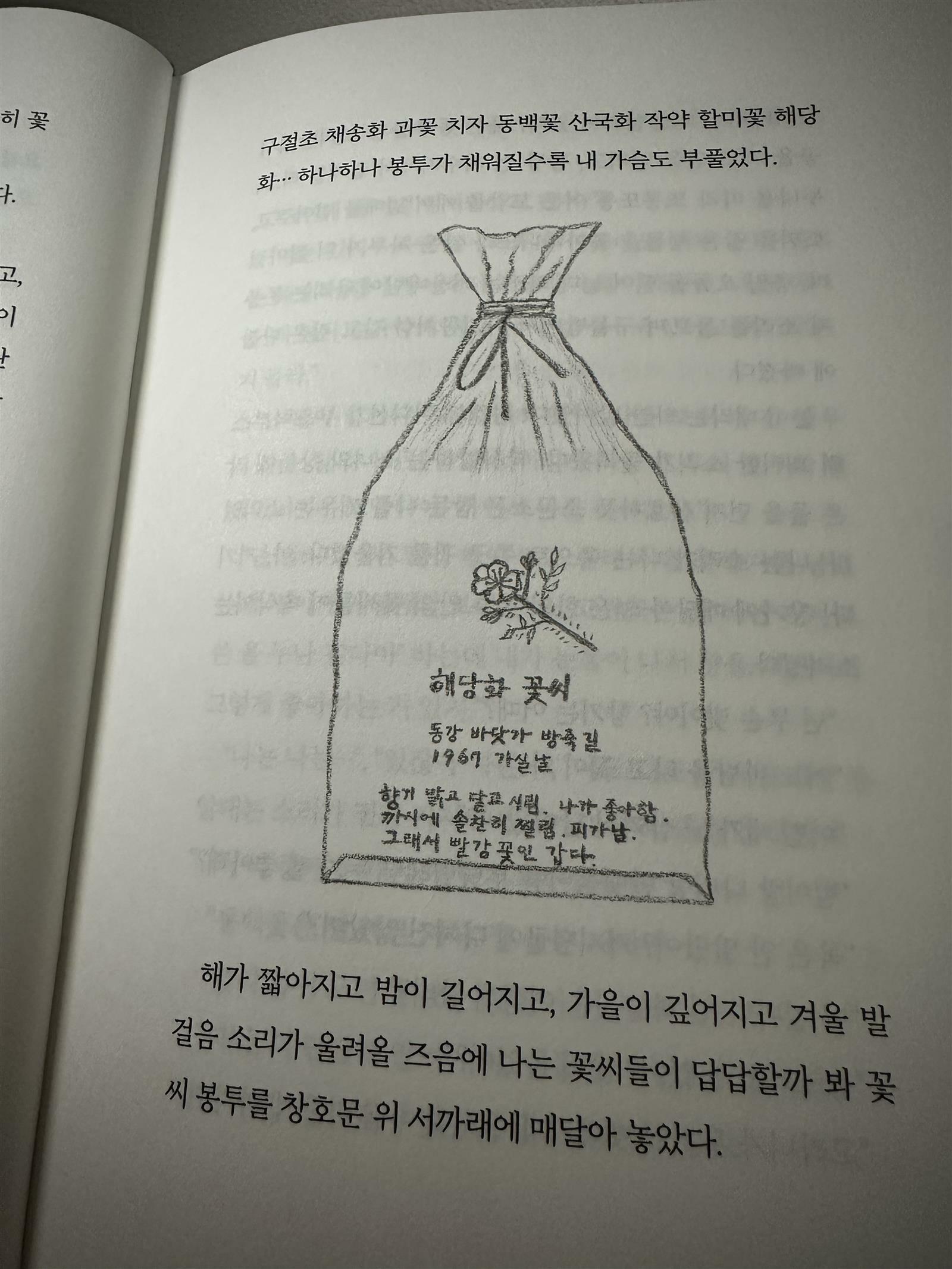

(P. 104) 봉지 속에 꽃씨들이 땅에 묻혀 새근새근 연초록 새싹을 내밀고 그 환하고 해맑은 얼굴로 향기를 날리며 피어날 봄을 기다리며, 내안에도 나만의 속꽃이 피어나고 있었다.

누군가의 살아온 길을 들여다보니, 그 사람이 걸어간 길을 더 이해할 수 있었다.

배짱 좋던 아이가 어느 새 자라나 국민 위에 군림하는 권력을 향해 노동자의 권리를 말하고, 민중의 고통을 덜어주려 평등과 희망과 사랑을 말하는 길 위에 서 있게 할 수 있었던 그 힘의 뿌리가 되었을 부모님과 할머니와의 이야기로써 말이다.