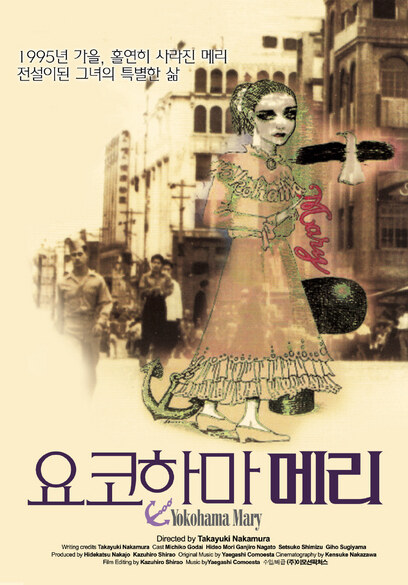

나카무라 다카유키 감독의 <요코하마 메리>를 한 달 전 극장을 혼자 전세 내어(?) 보았다.

낙원동 악기상가 건물에 있는 필름포럼만큼 이 그로테스크한 다큐와

잘 어울리는 극장이 또 있을까.

조조 상영시간이 임박하여 바쁜 걸음으로 극장 로비에 들어서자

막 잠에서 깬 듯한 극장 대표(아마도)가 까치둥지 머리에 부스스한 얼굴로 나를 맞았다.

이 시간대는 눈치를 보아하니, 관객이 한 명도 없어 아예 영사기를 돌리지도 않는 경우가

태반인 것 같았다.

지금 당장 난방을 틀겠으니 조금만 기다려 달라고 하더니 영사실 기사를 부르러 갔다.

영화의 주인공은 1995년 가을 요코하마 거리에서 사라진 메리라는 이름의 노파.

종전 후의 요코하마 거리에서 장교들만을 상대하던 콧대 높은 창부였다.

횟가루를 뒤집어 쓴 것처럼 허옇게 분칠한 얼굴과 두껍고 검은 아이라인,

레이스가 주렁주렁 달린 옷, 하이힐과 자신의 전재산을 몽땅 쑤셔넣은 뚱뚱한 가방은

그녀의 트레이드 마크.

그 가방을 질질 끌고 지린내와 향수가 섞인 지독한 냄새를 풍기며 50년간

요코하마 거리를 누비던(혹은 죽치던) 그녀가 어느 날 갑자기 사라졌다.

나카무라 다카유키 감독은 자신이 중학생일 때 등하굣길에 그녀와 몇 번 마주쳤다고 했다.

카메라를 들고, 메리를 아는 사람들을 한 명 한 명 찾아내어 그녀의 행적을 좇는데......

옷을 갈아입을 수 있게 메리에게 가게 골방을 빌려주었던 세탁소의 안주인이나,

장사에 분명 지장이 있었을 텐데도 홀린 듯한 눈으로 매일 진열장 안의 보석을 바라보는

메리의 지정석을 끝까지 치우지 않았던 숍의 주인,

그리고 메리에게 자신의 공연 티켓을 선물했던 지금은 늙고 병든 게이 샹송 가수 나가토 간지로.

어떻게 가수로 살아남았는지 어리둥절할 정도로 노래 실력이 영 신통치 않은 그가

늙고 병든 몸으로 메리를 위해 정성껏 부르는 '마이 웨이'는

그 어느 가수가 부른 노래보다도 감동적이었다.

진심을 담아 부르는 노래는 빼어난 기교를 능가한다. 그리고 그만의 음색으로 살아남는다.

나가토의 노래를 좋아하여 구석진 자리에 위치한 라이브 카페를

찾아오는 늙수그레한 팬들.

메리의 자부심(근거가 무엇인지 모르겠지만, 그녀는 끝까지 그것을 놓지 않았다)은

그녀를 지켜본 요코하마의 예술가들에게 영감을 주었다고 한다.

나는 그보다는 냄새가 진동하는 옷을 번번이 빨아준 세탁소의 안주인과,

의자와 화장실을 빌려준 보석가게 주인과, 끝까지 메리의 친구를 자처했던 나가토와,

그의 팬들이 인상적이었다.

아참, 양복을 쫙 빼입고 종전 후의 요코하마 거리를 활보하던 야쿠자들이

하릴없는 늙은이가 되어 메리가 다니던 곳을 안내해 주는 모습도 재밌었다.

그런데 영화의 마지막에 호호백발의 메리는 단발을 하고 얌전한 얼굴로 고향에 돌아가 있었다.

'왜, 무슨 일 있었수?' 하는 표정으로......시치미를 딱 떼고.

그 얼굴이 내게는 더 생뚱하고 낯설었다.

(감독은 10여 년간 카메라를 들고 그녀의 행적을 좇았는데

이렇게 그녀를 실제로 만나게 될진 몰랐다고 한다.

그는 당황한 기색이었다. 귀신이라도 만난 것처럼......)