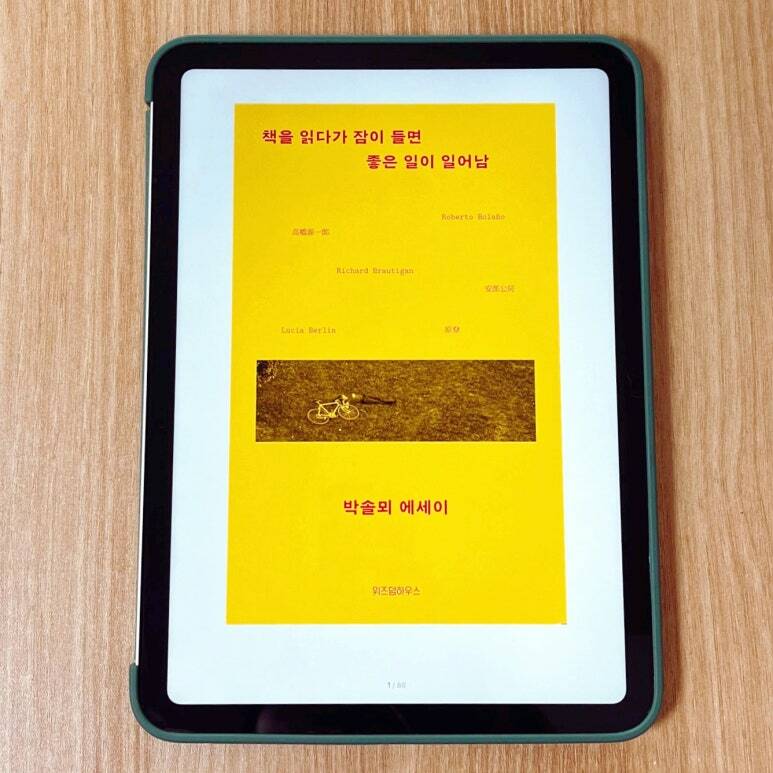

매일 책을 읽다가 잠이 드는 사람으로서 격하게 공감하는(요즘은 이런 말 안 쓰나?) 제목이다. 좋은 일은 뭐... 무사히 아침을 맞이하는 일이지(불면증으로 오랫동안 고생한 사람에게는 이만한 기쁨이 없다). 제목만큼 내용도 좋다. 이 책은 책에 관한 책이지만 서평집보다는 독서 에세이에 가깝다. 일단 저자의 일상 이야기가 상당히 많이 나온다. 그럴 수 밖에 없는 게 저자에게는 일상이 곧 독서이고, 독서가 곧 일상이다. 소설가이니까 일로서 책을 많이 읽기도 하지만, 일을 하지 않는 시간, 예를 들면 커피를 마시는 시간에도 책 생각을 하고, 산책을 하는 시간에도 책 생각을 한다. 심지어 여행을 할 때에도 책에서 본 장소들을 보러 다닌다. 책 좋아하는 사람에게는 너무나 친숙한 상황들, 장면들이라 반갑다.

좋아하는 작가, 좋아하는 책에 관해 이야기할 때 저자의 태도가 너무나 '진심'인 점도 좋다. 특히 로베르토 볼라뇨, 다카하시 겐이치로, 하라 료 등 작가가 각별히 애정하는 작가들과 그들의 책에 관해 쓸 때 그렇다. 사실 나는 다카하시 겐이치로의 책은 한두 권밖에 안 읽었고, 로베르토 볼라뇨와 하라 료의 책은 전혀 읽어본 적이 없어서 이 책에서 저자가 이들에 대해 칭송하는 글을 읽어도 깊이 공감하기는 어려웠다. 하지만 누군가가 이 정도로 깊이 좋아하는 작가라면 한 번쯤 읽어보고 싶은 마음이 드는 것이 인지상정 아닌가(아닌가?). 대체 어떤 점이 저자를 이토록 매혹시켰는지 알아내기 위해서라도 조만간 로베르토 볼라뇨, 다카하시 겐이치로, 하라 료의 책을 구해 읽어봐야겠다.

소설 읽기의 새로운 관점을 제시해주는 점도 좋다. 예를 들면 어떤 소설에는 인물들이 음식을 먹는 장면이 수시로 나오는가 하면(예: 이주란), 어떤 소설에는 음식을 먹는 장면이 거의 안 나온다. 소설에 식사 장면이 반드시 나와야 하는 건 아니지만, 사는 일은 먹는 일이요 먹는 일은 곧 사는 일임을 감안할 때, 인물들이 음식을 먹는 장면을 반드시 배치하고 꼼꼼하게 묘사한 소설과 그렇지 않은 소설에는 분명한 차이가 있을 거라고 짐작할 수 있다. 소설가로서 독서를 창작으로 연결하는 과정을 소개하는 대목도 있다. 저자는 많은 책을 읽기보다는 좋아하는 책 몇 권을 여러 번 읽는 편을 선호한다. 여러 번 읽다 보면 그 과정에서 자신이 무엇을 어떻게 쓰고 싶은지가 점점 더 명확하게 보인다고. 소설을 써본 적이 없어서 어떤 느낌인지 궁금하다.